Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня великий день — мы празднуем Богоявление. Мы также именуем этот день Крещением, потому что праздник был установлен в честь Крещения Господа и Спасителя нашего от Иоанна в водах Иордана.

Именно в этот день миру была явлена Святая Троица: Сын Божий крещаемый, Дух Божий нисходящий и Отец, провозгласивший великую Божественную тайну: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Удивительным образом Святой Дух сошел на Спасителя, хотя Он в этом не нуждался. Размышляя об этом, святитель Иоанн Златоуст говорит: если Спаситель не нуждался в нисхождении Духа, на что же сошел Святой Дух? А Дух сошел на видимый, материальный мир — тот самый мир, который с момента грехопадения исполнен ненависти, борьбы, вражды, войн и всякой нечистоты. Этот мир нуждался в освящении, и не только люди с их помраченным сознанием и душой, но сама природа, захваченная круговертью распространившегося греха, была им угнетена.

Поэтому в день Богоявления Дух нисходит не только на Сына Божиего и Сына Человеческого, не только на человеческую природу Христа Иисуса, но и на воды Иорданские, а значит, на все творение, на весь Божий мир. И это произошло еще до искупления — как предзнаменование великого освобождения и рода человеческого, и всей вселенной от притяжения греха.

Мы хорошо знаем, что грех, несмотря на милость Божию, явленную всему творению и роду человеческому, не исчез из нашей жизни, но продолжает существовать. Грех, по слову Златоуста, торжествует, но не вечнует над родом человеческим. Он не может быть окончательным победителем, потому что грех побежден Спасителем. Именно благодаря смерти и Воскресению Господа и Спасителя дарована великая благодать Святого Духа, чтобы, опираясь на эту Божественную силу, каждый человек, весь род человеческий мог преобразить как себя, так и окружающий мир.

Но как важно, чтобы преобразования, которые совершает человек, в том числе в отношении природы, окружающего мира, совершались не во имя греховного эгоизма, не ради того, чтобы в еще большей степени обладать видимыми благами, не ради того, чтобы еще больше наслаждаться и удовлетворять свои потребности, но для того, чтобы мир в гармонии с человеком явил Божественный замысел, который осуществился в акте творения и затем был поврежден человеческим грехом.

День Крещения Господня — это день свидетельства о том, что благодатью Божией мир воссоздан. Сила благодати Божией — это сила, которая способна воссоздавать из человека греховного человека, освященного Божественной благодатью; из мира разрушенного и помраченного — мир в первозданной красоте. Но все это происходит не автоматически — все это происходит при участии человека. И мы должны помнить, что в ответ на дар Божественной благодати, ниспосланной на весь род человеческий и на все творение, каждый из нас должен ответить на эту Божию благодать своей верой, своим соучастием в добрых делах, своей молитвой.

Без этого не может быть подлинного усовершенствования мира. Все известные проекты совершенствования человеческого общества посредством реформ, революций не достигают цели, потому что не обеспечивают человеческого счастья. А человеческое счастье невозможно без присутствия Божественной благодати.

Вот почему сегодняшний день — это день торжества милости Божией. Дарование благодати Святого Духа для всей человеческой природы является очень важным для мировоззрения каждого из нас. День Крещения призывает нас к соучастию в Божием деле преображения мира, которое начинается с преображения наших душ и телес. Велика ответственность на всех тех, кто через купель крещения вошел в Церковь Божию, кто является чадом Божиим, на кого в первую очередь распространяется Божественный призыв содействовать благодати Духа Святого, преображению самих себя и окружающего нас мира. Ко всему этому мы и призываемся.

Кому-то прозвучавшие слова могут показаться слишком отвлеченными и далекими от жизни, но каждый, кто на своем опыте почувствовал действие благодати Божией, освобождение от греха, радость причащения Святых Христовых Таин, радость обновления души и тела, знает, о чем идет речь. Все это возможно, если только мы этого желаем и если в ответ на Божественный призыв мы, опираясь на свою веру, ступаем великий путь освящения самих себя и всего окружающего нас мира силой благодати Божией. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Сретение Господне воспоминанию одного из важных событий в земной жизни Иисуса Христа. Соласно Евангелию от Луки, на сороковой день по Рождестве Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по обычаю ветхозаветного закона посвятить Его Богу, как своего первенца, а также принести благодарственную и ритуальную очистительную жертвы.

Сретение Господне воспоминанию одного из важных событий в земной жизни Иисуса Христа. Соласно Евангелию от Луки, на сороковой день по Рождестве Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по обычаю ветхозаветного закона посвятить Его Богу, как своего первенца, а также принести благодарственную и ритуальную очистительную жертвы. Сретение Господне воспоминанию одного из важных событий в земной жизни Иисуса Христа. Соласно Евангелию от Луки, на сороковой день по Рождестве Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по обычаю ветхозаветного закона посвятить Его Богу, как своего первенца, а также принести благодарственную и ритуальную очистительную жертвы.

Сретение Господне воспоминанию одного из важных событий в земной жизни Иисуса Христа. Соласно Евангелию от Луки, на сороковой день по Рождестве Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по обычаю ветхозаветного закона посвятить Его Богу, как своего первенца, а также принести благодарственную и ритуальную очистительную жертвы.

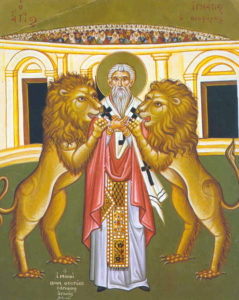

Священномученик Игнатий Богоносец – епископ Антиохийский, один из мужей апостольских, пострадал в гонение императора Траяна (98–117).

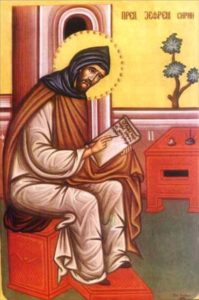

Священномученик Игнатий Богоносец – епископ Антиохийский, один из мужей апостольских, пострадал в гонение императора Траяна (98–117). Преподобный Ефрем Сирин – богослов, поэт, самый известный из сирийских отцов Церкви, родился в начале IV века в городе Низибии (Месопотамии). Его родители были бедными христианскими землевладельцами. В юности Ефрем вел легкомысленную жизнь. Однажды, когда он ночевал в лесу вместе с пастухами, на стадо напаливолки и растерзали овец. Хозяин стада обвинил Ефрема в краже и посадил его в тюрьму. Находясь в темнице, юноша глубоко пережил свои прежние грехи и дал обет посвятить оставшуюся жизнь покаянию. После семидесяти дней заключения он предстал перед судом, на котором был оправдан. Немедленно по выходе из тюрьмы он удалился в горы и присоединился к живущим там отшельникам.

Преподобный Ефрем Сирин – богослов, поэт, самый известный из сирийских отцов Церкви, родился в начале IV века в городе Низибии (Месопотамии). Его родители были бедными христианскими землевладельцами. В юности Ефрем вел легкомысленную жизнь. Однажды, когда он ночевал в лесу вместе с пастухами, на стадо напаливолки и растерзали овец. Хозяин стада обвинил Ефрема в краже и посадил его в тюрьму. Находясь в темнице, юноша глубоко пережил свои прежние грехи и дал обет посвятить оставшуюся жизнь покаянию. После семидесяти дней заключения он предстал перед судом, на котором был оправдан. Немедленно по выходе из тюрьмы он удалился в горы и присоединился к живущим там отшельникам. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской – праздник вчесть святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям за веру после Октябрьской революции 1917 года.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской – праздник вчесть святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям за веру после Октябрьской революции 1917 года.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами, была женой полковника Андрея Федоровича Петрова, служившего придворным певчим. В двадцать шесть лет Ксения овдовела – муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие полностью изменило жизнь молодой женщины. Она раздала свое имущество бедным, оделась в одежды покойного мужа и, как бы забыв свое имя, называла себя именем своего покойного супруга — Андреем Федоровичем. Эти странности не были связаны с потерей рассудка, а лишь означали полное презрение к земным благам и человеческому мнению, ставящему эти блага в центр бытия. Так Ксения Петербургская взяла на себя тяжелейший подвиг юродства Христа ради.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами, была женой полковника Андрея Федоровича Петрова, служившего придворным певчим. В двадцать шесть лет Ксения овдовела – муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие полностью изменило жизнь молодой женщины. Она раздала свое имущество бедным, оделась в одежды покойного мужа и, как бы забыв свое имя, называла себя именем своего покойного супруга — Андреем Федоровичем. Эти странности не были связаны с потерей рассудка, а лишь означали полное презрение к земным благам и человеческому мнению, ставящему эти блага в центр бытия. Так Ксения Петербургская взяла на себя тяжелейший подвиг юродства Христа ради.

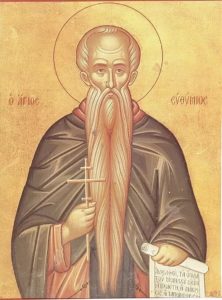

Преподобный Евфимий – один из основателей палестинского монашества, оказавший значительное влияние на его последующее развитие. Родился в городе Мелитена римской провинции Малая Армения. Его родители, Павел и Дионисия, происходившие из знатного рода, долгое время были бездетны и просили Бога даровать им ребенка. Однажды ночью они молились в храме мученика Полиевкта и услышали голос, возвестивший, что у них родится сын, с появлением на свет которого Церкви будет даровано Богом веселье.

Преподобный Евфимий – один из основателей палестинского монашества, оказавший значительное влияние на его последующее развитие. Родился в городе Мелитена римской провинции Малая Армения. Его родители, Павел и Дионисия, происходившие из знатного рода, долгое время были бездетны и просили Бога даровать им ребенка. Однажды ночью они молились в храме мученика Полиевкта и услышали голос, возвестивший, что у них родится сын, с появлением на свет которого Церкви будет даровано Богом веселье. Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Иордань – крещенская прорубь

Иордань – крещенская прорубь