Жены-мироносицы всюду следовали за Христом, служили Ему и апостолам всем, чем могли. Многие из них сами впоследствии прославились равноапостольными трудами. Их по праву считают идеалом женщины-христианки.

Жены-мироносицы всюду следовали за Христом, служили Ему и апостолам всем, чем могли. Многие из них сами впоследствии прославились равноапостольными трудами. Их по праву считают идеалом женщины-христианки.

Многие современные христианки стараются хоть в чем-то им подражать. Однако иногда буквально понятый пример приводит к «ревности не по разуму»: стараясь служить Христу и Его Церкви, некоторые забывают о своих родных и близких, о своих обязанностях или считают их малозначительными.

Чем и как современная женщина может по-настоящему приблизиться к идеалу жен-мироносиц в своей повседневной жизни: в семье, на работе, в общении с родными и близкими?С этим вопросом мы обратились к нашим пастырям.

Игумен Нектарий (Морозов), настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» г. Саратова:

– Любой христианин, независимо от того, мужчина ли это или же женщина, должен руководствоваться в своей жизни, прежде всего, одним – исканием воли Божией. Для того, кто стремится эту волю исполнять искренне, от всей души, она чаще всего бывает ясна и определенна. Если у женщины-христианки есть семья, дети, родные, есть работа, то совершенно очевидно, что именно здесь – поприще ее христианского подвига. Здесь – школа исполнения евангельских заповедей, школа смирения и любви. Возможно, что она найдет время для посильного служения Церкви, помощи храму, но это будет лишь в том случае, если дома не сидят голодные дети, если муж не лишен внимания, тепла и заботы, если работа не остается невыполненной. Если же все это заброшено: и семья, и работа, – а супруга и мать моет в храме полы и чистит подсвечники, то вряд ли такая «жертва» будет Богу угодной. Здесь, как и во всей христианской жизни, крайне важно рассуждение, подсказывающее, что, по слову евангельскому, должно «одно творить и другого не оставлять».

Протоиерей Александр Григорьев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге:

– Как современным женщинам подражать женам-мироносицам? Прежде разрешим вопрос, как вообще человеку – не важно, женщина он или мужчина, –подражать святым. Читая жития святых, мы бываем поражены, восхищены терпением мучеников и мучениц, подвигами преподобных мужей и жен. Но в то же время осознаем, что мы не в силах им подражать. И действительно, мы не в силах выдержать те муки, которые претерпели святые мученики, и не способны совершать такие подвиги, которые совершали преподобные. В этом мы правы, но при этом говорим: «Ну, что же, раз мы не святые, то будем жить как все и вообще прекращаем заботиться о своем спасении».

Это правда: Господь не требует от нас ни мук, ни подвигов, превышающих наши силы, но Он говорит: «О сыне (о жено), даждь Мне твое сердце», то есть мы должны любить Господа всем сердцем, всею душею, всем разумением, всею крепостию своею, а ближнего своего, как самого себя. Наша цель – внутренне возродиться и научиться любить Бога и ближнего, тогда Сам Господь научит нас той мере наших добрых дел, которые нам необходимо совершать для Церкви и для ближнего. Если мы затрудняемся в выборе, в храме ли потрудиться или ближнему помочь, то можем обратиться к духовному отцу или приходскому священнику. Главное – это подражать внутреннему устроению святых жен-мироносиц, их пламенной любви ко Господу, их бесстрашию, когда они стояли перед распятым Христом и шли ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса Христа миром. Надо понимать, что каждому Господь дает свой крест: кому-то стать монахиней, другим рождать и воспитывать детей, а другим терпеть болезни и скорби. Поэтому невозможно дать какой-то универсальный совет, как подражать мироносицам, – Сам Господь силою обстоятельств указывает каждому путь ко спасению, и в выборе правильного пути нам могут помочь пастыри духовные, а то и простые верующие люди.

Игумен Сильвестр (Стойчев), кандидат богословия, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии:

– Женщина в Церкви… Сам вопрос способен вызвать целый спектр мнений и чувств. Часто диаметрально противоположных друг другу: от требований больших прав до раздражительного: «Бабы». И в том, и в другом случае вряд ли это христианский рассудительный ответ. Первый вызван волной внешних влияний (там, в миру, эмансипировать уже нечего, а тут… Думаю, многие священнослужители неоднократно сталкивались с таким ходом мыслей: «В Церкви столько несправедливого, столько пережитков; взять, например, положение женщин…»); второй… чем бы он ни был вызван, какое это имеет значение. Он неверен потому, что не будь их, православных женщин, в наших храмах, кто бы заботился обо всем: от поливки цветов до организации праздничных трапез, от пения колядок до дел милосердия? Кто приходит раньше всех и уходит позже всех? Вот именно – они, наши прихожанки.

В Церкви как в теле Христовом нет ущемленных, дискредитированных состояний. Каждый занимает такое положение, которое помогает ему максимально заботиться о других верующих. Апостол Павел пишет: «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?.. Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где [было бы] тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее… Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге» (1 Кор. 12: 12–25).

Да, бывает ревность не по разуму и забвение о семье. Все это есть. Надо заботиться и о семье, и о церкви, нельзя делать добро одним в ущерб другим, тем более семье. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5: 8). От активности на приходе до мужественного (!!!) «и стояли при кресте» (Ин.19: 25) надо расти. И в этом смысле приход, общение с другими прихожанами, духовное руководство преображает женщин, приближает их к идеалу жен-мироносиц.

И жены-мироносицы не сразу стали мироносицами. В Евангелиях о них сказано не так уж много, скорее – даже мало, но нужно обратить внимание не на это, а на то, как о них говорится! Читая евангельские строки о женщинах, следовавших за Спасителем, мы видим верность, искренность, настоящую любовь.

Протоиерей Сергий Стаценко, настоятель храма Александра Невского в Ташкенте, руководитель просветительского отдела Ташкентской и Узбекистанской епархии:

– Пример жен-мироносиц, прежде всего, поражает бесстрашием исповедания Христа этими женщинами перед лицом более чем явной опасности. В современной жизни подобную манеру поведения определяют жаргонным словом «безбашенность»: когда логические соображения и инстинкт самосохранения буквально вопиют об опасности и угрозе жизни, но человек, тем не менее, делает задуманное. Так, невзирая на опасность, и мироносицы шли ко гробу Господню, чтобы отдать последний долг Учителю…

В наше время бесстрашие мироносиц может быть выражено, в первую очередь, бесстрашием в исповедании евангельских нравственных норм, что в любом случае будет вызовом окружающему обществу. С юных лет мироносицами могут быть те, кто из любви ко Спасителю свою жизнь строит на принципах внутреннего и внешнего целомудрия. В это же время бесстрашием будет исповедание собственной церковности, которая у окружающих вызывает вопрос: «Зачем в молодости делаешь себя старухой?»

В учебе и на работе бесстрашием мироносиц для женщины может стать элементарная порядочность, следуя которой женщина не идет по головам, строя свою карьеру, не интригует и не «подсиживает», не заискивает перед начальством, помогает павшим духом и поддерживает нуждающихся морально и материально.

Подражанием мироносицам в семье будет исполнение заповеди о любви – любви самозабвенной, жертвенной, но и одновременно разумной, где есть сознание и несовершенства человека и способность разглядеть в нем образ Божий.

Если говорить о подражании мироносицам в обществе, то здесь даже не нужно искать современных аналогов, поскольку бесстрашное исповедание Христа по-прежнему является и, наверное, до конца времен будет являться подвигом даже в официально христианских государствах.

Когда говоришь о женах-мироносицах, невольно встает перед глазами картина поля после битвы, по которому ходят женщины, находят живых и выносят их на себе. Некогда женщины вынесли на себе Церковь в безбожном государстве. Теперь же стоит гораздо более трудная задача – преодолеть безбожие в себе и помочь в этом близким.

Еще вспоминается святая Мария Магдалина с ее приветствием…

Христос воскресе!

Священник Павел Гумеров, клирик храма святителя Николая на Рогожском кладбище г. Москвы:

– Я с огоромным уважением и любовью отношусь к нашим женщинам и сердечно поздравляю их с традиционным православным женским днем – Неделей жен-мироносиц. Считаю, что современная приходская жизнь у нас держится почти исключительно на женщинах. Если бы не их самоотверженный труд, послушание, любовь, доброта, немыслимы были бы никакие церковные дела. Но служить Богу и Церкви можно не только в приходской общине. Сказано апостолом Павлом: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5: 8). Ведь Церковь – это не только храм и его прихожане. Есть еще домашняя Церковь – наша семья, которая дана нам Богом, наш супруг, дети, и служение им – главная обязанность женщины. Так что общинные дела никак не должны мешать делам семейным. Даже священнослужитель, для которого, без всякого сомнения, служба Богу является самым главным делом, не должен забывать своих обязанностей мужа и отца.

Жены-мироносицы, как известно, не только помогали Спасителю и апостолам в их служении, но и сами проповедовали Евангелие народам. И задача нынешних мироносиц – не только помогать священникам в их приходском и социальном служении, украшать храмы и петь на клиросе, но и быть проповедницами веры Христовой в своей собственной семье, являть пример истинной христианской любви, почитания мужа, заботы о детях, о которой говорит нам Священное Писание. И тогда ваших близких, пусть и пока еще далеких от истинной веры, тоже коснется свет Христовой любви. И из житий святых, и из обычной жизни известны случаи, когда женщины-христианки приводили своих неверующих родных к вере не словом проповеди, но только личным примером благочестивой жизни.

Некоторые православные женщины говорят: «Я не буду почитать и слушаться мужа, потому что он в церковь не ходит и в Бога не верит». Это большое заблуждение, ибо апостол Петр говорит нам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову (то есть не слушают слова проповеди), житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1 Пет. 3: 1–2).

Жена-христианка должна и в своей семейной жизни свидетельствовать, что самые лучшие, добрые, верные и любящие супруги и матери – это православные женщины.

Еще раз с праздником, дорогие женщины! Помощи Божией вам, счастья, радости и терпения!!!

Иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии (г. Иваново-Вознесенск):

– Женскую природу, как, впрочем, и мужскую, невозможно свести к какому-то одному «решающему» признаку. Мы лишь наблюдаем живую, непосредственную реальность: Сын Божий принял природу человека в ее мужском качестве, будучи рожден в этот мир женщиною…

Женская природа обладает особыми дарами в сравнении с мужскою. Деторождение – лишь один из них. Женщина живет на этой земле в среднем на 10–15 лет дольше мужчины, а преступлений совершает в 10–15 раз меньше. И всё почему? Потому что она гармоничное существо, а мужчина – противоречивое. Ведь все мы, независимо от нашей анатомии и физиологии, невесты Христовы; все мы – приемлющая сторона перед Лицом Единого Подателя всех благ. И недаром геном мужчины содержит две различных хромосомы: мужскую и женскую, а женщины – две одинаковых, женских.

Итак, женщина несет с собой (способна нести!) гармонию в этот мир – «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание»… А средоточие гармонии, тот фокус, где достигается единение человека с Господом и людей друг с другом, именуется Церковью.

И хотя Церковь одна, но люди различны, различны их земные судьбы. Христов идеал один для всех (как напомнил нам священномученик митрополит Иларион Верейский), но различаются пути к Нему. Есть путь в Большую Церковь напрямую, есть и путь в Большую Церковь через Малую. Первый путь – путь безбрачия; второй – путь семьи. Каждому и каждой из нас свой путь, свой подвиг и своя радость встречи с Господом. Нельзя их путать: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».

Ведь на каждом из этих двух благословенных путей женское сердце дарит миру (способно дарить…) неисчерпаемую меру жертвенной любви, в которой нам, как некогда апостолам, открывается воскресший Христос: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев».

Священник Димитрий Шишкин, настоятель прихода Покрова Божией Матери в селе Почтовом:

– Церковная жизнь у нас зачастую несправедливо ассоциируется исключительно с богослужением и с околохрамовой деятельностью. Спору нет: и молитве церковной, и посильной помощи в делах общины каждый христианин должен уделять и внимание, и время, но при том не надо забывать, что понятие христианской, церковной жизни простирается и на все вообще сферы нашей повседневной деятельности, на все отношения, на все обязанности. Невозможно в храме быть воцерковлённым христианином, а то, что находится за пределами церкви, считать второстепенным и необязательным.

Когда в писании говорится, что женщина «спасётся через чадородие», под этим подразумевается, конечно, не сам факт родовой деятельности, а воспитание детей в вере и чистоте, забота о семье, пребывание, как и поясняет апостол Павел, «в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2: 15). Словом, «сфера спасения» женщины – это все-таки, прежде всего, семейная жизнь, понимаемая как несение спасительно креста. И отношение к этой жизни должно быть соответствующее. А что мы видим в реальности? Совсем немного сейчас женщин, даже крещённых, которые относились бы к своим семейным обязанностям с глубокой серьёзностью – именно как к делу служения Богу. И это вносит серьёзный разлад как в семейную, так и в общественную жизнь. Посещение храма, помощь в приходских нуждах – всё это правильно и хорошо, но не должно наносить ущерб семье, отношениям между близкими.

У нас из всего Писания в широком пользовании ходит определённый набор цитат, они у всех на слуху, к ним прибегают, отстаивая те или иные позиции. Но некоторые замечания как будто пропускаются мимо ушей, а они важны. Так, у апостола Павла есть удивительные слова, сказанные им об отношении всякого христианина к своим семейным обязанностям. Это касается и мужчин, конечно, но и женщин, в контексте темы о «чадородии» – особенно. Вот эти слова:

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5: 8).

Комментарии, как говорится, излишни.

Иерей Андрей Алексеев, клирик храма великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове:

– Когда ко мне обращаются женщины, движимые желанием помогать, я всегда спрашиваю, что думает об этой инициативе муж и другие члены семьи. Отпустили ли ее домашние, и разделяют ли они ее готовность отдать время, которое у нее есть, именно служению в храме? Или, может быть, они хотят, чтобы жена и мама провела это время с ними? И нередко оказывается, что даже в семьях, где супруги воцерковлены, жена порой забывает посоветоваться с мужем, не всегда учитывает его пожелания, не заботится о его чувствах. Это обстоятельство, безусловно, необходимо учитывать, «ибо нет добродетели без рассуждения».

Как мирянке следовать примеру жен-мироносиц? Следовать за Христом, жить в послушании семье согласно традиции Церкви. Когда женщина исполняет свое служение как мать, как жена, при этом руководствуясь Божиим законом, тогда она идет за Христом. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.16: 24). Десятину Церкви можно отдавать не только деньгами или конкретными делами при храме, но и усердным служением в «Малой Церкви» – трудами, заботой, добрым словом.

Это служение очень многогранно, и, конечно, члены семьи должны стараться советоваться друг с другом, слышать мнения друг друга, учиться послушанию: муж – Богу, жена – мужу, дети – родителям.

В нашем округе и на нашем приходе ведется активная деятельность на ниве духовно-нравственного воспитания молодежи. И вот что интересно: огромный объем просветительской, учебной, социальной, спортивной и другой работы ложится на хрупкие женские плечи современных жен-мироносиц. Без их помощи нам, священнослужителям, было бы значительно труднее. При этом они все делают с радостью и никогда не жалуются, а те, у кого есть мужья и дети, еще и гораздо собраннее и организованнее и даже при недостатке времени, с Божией помощью, умеют как-то мудро его упорядочить. И вот так получается, что через женщин, старающихся соблюсти порядок и традицию исполнения закона Христова в семейном служении, приходит порядок и в различные сферы нашей приходской жизни.

Источник: Православие.ру

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим.

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим.

Жены-мироносицы всюду следовали за Христом, служили Ему и апостолам всем, чем могли. Многие из них сами впоследствии прославились равноапостольными трудами. Их по праву считают идеалом женщины-христианки.

Жены-мироносицы всюду следовали за Христом, служили Ему и апостолам всем, чем могли. Многие из них сами впоследствии прославились равноапостольными трудами. Их по праву считают идеалом женщины-христианки.

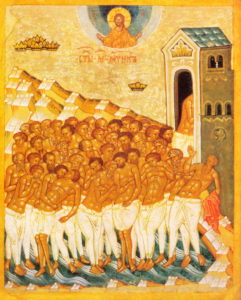

Сорок мучеников Севастийских – это святые первых веков христианства. Их житие оставило глубокий след в истории веры Христовой. Память мучеников отмечается 22 марта, в этот день, если он приходится на будни Великого поста, всегда совершается Литургия Преждеосвященных Даров.

Сорок мучеников Севастийских – это святые первых веков христианства. Их житие оставило глубокий след в истории веры Христовой. Память мучеников отмечается 22 марта, в этот день, если он приходится на будни Великого поста, всегда совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Длинный ряд впечатляющих образов ветхозаветных свидетелей веры в Единого Бога и Его Правду проходит перед нашим мысленным взором, когда мы слушаем слова апостольского чтения на день Торжества Православия. Ряд, начинающийся Моисеем, и завершающийся, после упоминания героев библейской истории, Иисусом Христом. Нигде так не уместно это чтение, как в храмах Русской Православной Церкви, давшей в XX веке великий сонм новомучеников и исповедников. И да станут они для нас примерами, ничем не уступающими перечисленным библейским героям.

Длинный ряд впечатляющих образов ветхозаветных свидетелей веры в Единого Бога и Его Правду проходит перед нашим мысленным взором, когда мы слушаем слова апостольского чтения на день Торжества Православия. Ряд, начинающийся Моисеем, и завершающийся, после упоминания героев библейской истории, Иисусом Христом. Нигде так не уместно это чтение, как в храмах Русской Православной Церкви, давшей в XX веке великий сонм новомучеников и исповедников. И да станут они для нас примерами, ничем не уступающими перечисленным библейским героям. Святой Даниил Московский († 5.03.1303) – четвертый и младший сын благоверного князя Александра Ярославича Невского. Даниилу исполнилось всего два года, когда умер его отец и опеку над мальчиком взял его дядя – князь Ярослав Ярославич Тверской, получивший от хана Золотой Орды ярлык на великое княжение Владимирское. После смерти дяди в 1272 году юному Даниилу досталось в удел Московское княжество, малое и скудное по сравнению с другими вотчинами, где княжили его старшие братья. Однако Даниил Александрович не пал духом и принялся укреплять доставшийся ему городок и прилегающие земли. В честь Даниила Столпника, своего святого покровителя, он построил монастырь на берегу Москвы-реки. Сегодня он известен как СвятоДанилов. Тажке основал Богоявленский монастырь, постоил Спасопреображенскую церковь в Кремле.

Святой Даниил Московский († 5.03.1303) – четвертый и младший сын благоверного князя Александра Ярославича Невского. Даниилу исполнилось всего два года, когда умер его отец и опеку над мальчиком взял его дядя – князь Ярослав Ярославич Тверской, получивший от хана Золотой Орды ярлык на великое княжение Владимирское. После смерти дяди в 1272 году юному Даниилу досталось в удел Московское княжество, малое и скудное по сравнению с другими вотчинами, где княжили его старшие братья. Однако Даниил Александрович не пал духом и принялся укреплять доставшийся ему городок и прилегающие земли. В честь Даниила Столпника, своего святого покровителя, он построил монастырь на берегу Москвы-реки. Сегодня он известен как СвятоДанилов. Тажке основал Богоявленский монастырь, постоил Спасопреображенскую церковь в Кремле. Первое воскресенье Великого поста носит название Торжества Православия. Эта память установлена в 843 году по инициативе византийской императрицы Феодоры в честь окончательной победы над иконоборческой ересью, более ста лет терзавшей Православную Церковь.

Первое воскресенье Великого поста носит название Торжества Православия. Эта память установлена в 843 году по инициативе византийской императрицы Феодоры в честь окончательной победы над иконоборческой ересью, более ста лет терзавшей Православную Церковь. Икона Богородицы «Державная» – чудотворный образ, обретенный в день отречения от престола императора Николая II Александровича, будущего царственного страстотерпца.

Икона Богородицы «Державная» – чудотворный образ, обретенный в день отречения от престола императора Николая II Александровича, будущего царственного страстотерпца. Иоанн Кассиан Римлянин – аскетический писатель, богослов, один из основателей западного монашества. Биографические сведения о его детстве и юношестве крайне ограничены. Согласно наиболее распространенному мнению, родиной Иоанна Кассиана была Малая Скифия (римская провинция; ныне – территория Румынии). Приблизительным временем рождения принято считать период с 360- го по 365-й год.

Иоанн Кассиан Римлянин – аскетический писатель, богослов, один из основателей западного монашества. Биографические сведения о его детстве и юношестве крайне ограничены. Согласно наиболее распространенному мнению, родиной Иоанна Кассиана была Малая Скифия (римская провинция; ныне – территория Румынии). Приблизительным временем рождения принято считать период с 360- го по 365-й год. Великий пост – самый главный, продолжительный и строгий из всех православных постов. В его основе – подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. Пост является подвижным, то есть его даты начала и окончания меняются каждый год. В 2019 году пост начинается 11 марта и заканчивается 27 апреля. 28 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха. Наиболее строгие недели поста – первая и последняя (Страстная).

Великий пост – самый главный, продолжительный и строгий из всех православных постов. В его основе – подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. Пост является подвижным, то есть его даты начала и окончания меняются каждый год. В 2019 году пост начинается 11 марта и заканчивается 27 апреля. 28 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха. Наиболее строгие недели поста – первая и последняя (Страстная).