Праздник установлен в память Преображения – явления Божественного величия и славы Господа Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Согласно евангельскому тексту, это событие произошло в феврале, за 40 дней до Пасхи, но Православная Церковь перенесла празднование на 19 августа (6 августа по старому стилю) для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения, 27 сентября, всегда празднуется Воздвижение, когда Церковь поклоняется Кресту Христову и вспоминает распятие Господне.

Праздник установлен в память Преображения – явления Божественного величия и славы Господа Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Согласно евангельскому тексту, это событие произошло в феврале, за 40 дней до Пасхи, но Православная Церковь перенесла празднование на 19 августа (6 августа по старому стилю) для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения, 27 сентября, всегда празднуется Воздвижение, когда Церковь поклоняется Кресту Христову и вспоминает распятие Господне.

Преображение описано в каждом из синоптических Евангелий (от Матфея, Марка и Луки), причем описания эти очень похожи. В последний год Своего общественного служения, Господь в преддверии грядущих страданий начал открывать ученикам, что «Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16:22). Слова Учителя сильно опечалили апостолов и особенно Петра, который стал прекословить Спасителю, говоря: «будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус Христос обещает некоторым из них показать ту славу, в которую Он облечется по Своем отшествии: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16:28).

Спустя шесть дней после этой беседы Господь взял троих ближайших учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся вместе с ними на гору помолиться. Там во время молитвы Он «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). Евангелист Марк уточняет, что даже одежды Спасителя стали весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. При этом явились два ветхозаветных пророка, Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:31). Увидев это, пораженный и испуганный Петр сказал: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи (куща – шатер, палатка из ветвей деревьев): Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9:5). После этих слов явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5). Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам говорить об увиденном ими, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мк. 9:9).

Событие Преображения в восточно-христианской традиции рассматривается как явление нетварного Божественного света, как свидетельство того обожения человеческого естества, которое произошло в лице Христа благодаря соединению Его Божественной природы с человеческой. Преобразившись перед тремя учениками, Спаситель приоткрыл им Свое Божественное естество, а вместе с тем и ту будущую славу, которая ожидает праведников в Царстве Небесном. Обожение распространяется на всех людей, поскольку благодаря Боговоплощению для каждого человека открывается возможность достичь этого состояния. Символичным служит и явление Моисея и Илии. По выражению Иоанна Златоуста, «один умерший и другой, еще не испытавший смерти», предстали для того, чтобы показать, что «Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей».

В богослужебных текстах праздника отмечается неразрывная связь между Преображением и крестным страданием Спасителя. Господь преобразился для того, чтобы ученики, увидев Его во всем блеске Его Божественного величия, не усомнились и не поколебались, когда увидят Его распятым на кресте, в состоянии предельного уничижения.

Эта мысль находит подтверждение и у святых отцов Церкви. Преподобный Ефрем Сирин писал, что Господь возвел учеников на гору, «чтобы показать им Славу Божества и дать им знать, что Он – Искупитель Израиля, как объявил через пророков, и чтобы не соблазнились о Нем, видя Его вольное страдание, какое Он должен был претерпеть за нас по человечеству. Ибо знали Его как человека и не разумели, что Он – Бог. Знали Его как Сына Марии, как человека, жившего с ними в мире. И на горе дал им понять, что Он – Сын Божий и Бог… Возвел их на гору и показал им Царство Свое прежде Своих страданий, силу Свою прежде смерти Своей, и Славу Свою прежде поругания Своего, и честь Свою прежде бесчестия Своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, знали они, что распят не по немощи, но по благоизволению Своему, добровольно, во спасение мира. Возвел их на гору и показал им Славу Божества Своего прежде Воскресения, чтобы, когда восстанет из мертвых в Славе Божественного естества Своего, узнали они, что не за труд Свой принял Он эту славу, но что прежде веков принадлежала Ему Слава с Отцом и у Отца».

Праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа относится к числу двунадесятых и отмечается Православной Церковью начиная с IV века, со времени построения св. равноап. Еленой на горе Фавор храма, посвященного этому событию.

Праздничное богослужение совершается в белых священнических облачениях, символически отображающих тот свет, которым просияли одежды Спасителя на горе Фавор. По окончании Божественной литургии в день Преображения Господня Устав предписывает освящать «гроздия» — виноград. Дата освящения винограда была выбрана с учетом того факта, что именно к 6 августа (по старому стилю) виноград в Греции поспевал и становился пригодным к употреблению. Освящали же его, прежде всего, потому, что он употреблялся для совершения Таинства Евхаристии. На Руси этот обычай трансформировался в освящение яблок как самого распространенного плода, из-за чего праздник в народе получил наименование «яблочного Спаса». Специально к этому дню яблоки везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным.

Тропарь праздника

глас 7

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Кондак праздника

глас 7

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея преславное преображение.

АПОСТОЛ

Братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. (Чтение на праздник Преображения – Второе послание св. ап. Петра 1:10–19)

ЕВАНГЕЛИЕ

В то время взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. (Чтение на праздник Преображения – Евангелие от Матфея 17:1–9)

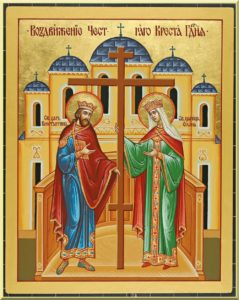

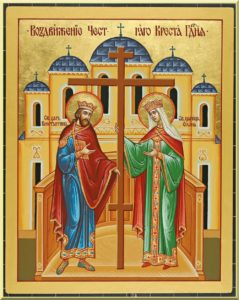

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников Православной Церкви. В этот день мы вспоминаем событие первой половины IV века по Рождестве Христовом – обретение и прославление Креста Господня, на котором Иисус Христос, принеся Себя в жертву, совершил наше спасение.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников Православной Церкви. В этот день мы вспоминаем событие первой половины IV века по Рождестве Христовом – обретение и прославление Креста Господня, на котором Иисус Христос, принеся Себя в жертву, совершил наше спасение. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников Православной Церкви. В этот день мы вспоминаем событие первой половины IV века по Рождестве Христовом – обретение и прославление Креста Господня, на котором Иисус Христос, принеся Себя в жертву, совершил наше спасение.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – один из главных двунадесятых праздников Православной Церкви. В этот день мы вспоминаем событие первой половины IV века по Рождестве Христовом – обретение и прославление Креста Господня, на котором Иисус Христос, принеся Себя в жертву, совершил наше спасение.

Рождество Пресвятой Богородицы – один из двенадцати самых значительный праздников, отмечаемых в Православной Церкви. В этот день мы вспоминаем рождение Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны. Празднуется ежегодно 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

Рождество Пресвятой Богородицы – один из двенадцати самых значительный праздников, отмечаемых в Православной Церкви. В этот день мы вспоминаем рождение Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны. Празднуется ежегодно 21 сентября (8 сентября по старому стилю). Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – двунадесятый православный праздник, установленный в память о смерти Божией Матери. Само слово «успение» устаревшее и в переводе на современный русский язык значит «смерть, кончина». Этот праздник посвящен событию, не описанному в Евангелии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви: древним сказаниями, проповедям, гимнографическому богослужебному наследию.

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – двунадесятый православный праздник, установленный в память о смерти Божией Матери. Само слово «успение» устаревшее и в переводе на современный русский язык значит «смерть, кончина». Этот праздник посвящен событию, не описанному в Евангелии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви: древним сказаниями, проповедям, гимнографическому богослужебному наследию. Праздник установлен в память Преображения – явления Божественного величия и славы Господа Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Согласно евангельскому тексту, это событие произошло в феврале, за 40 дней до Пасхи, но Православная Церковь перенесла празднование на 19 августа (6 августа по старому стилю) для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения, 27 сентября, всегда празднуется Воздвижение, когда Церковь поклоняется Кресту Христову и вспоминает распятие Господне.

Праздник установлен в память Преображения – явления Божественного величия и славы Господа Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Согласно евангельскому тексту, это событие произошло в феврале, за 40 дней до Пасхи, но Православная Церковь перенесла празднование на 19 августа (6 августа по старому стилю) для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения, 27 сентября, всегда празднуется Воздвижение, когда Церковь поклоняется Кресту Христову и вспоминает распятие Господне. Праздник происхождения (т. е. изнесения, шествия впереди) честных древ Животворящего Креста Господня восходит к давней константинопольской церковной традиции обходить город с Древом Креста с целью его благословения и освящения.

Праздник происхождения (т. е. изнесения, шествия впереди) честных древ Животворящего Креста Господня восходит к давней константинопольской церковной традиции обходить город с Древом Креста с целью его благословения и освящения. Успенский пост – один из четырех многодневных постов в Православной Церкви, посвящен подготовке верующих к двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы. Пост продолжается две недели – с 14 по 27 августа.

Успенский пост – один из четырех многодневных постов в Православной Церкви, посвящен подготовке верующих к двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы. Пост продолжается две недели – с 14 по 27 августа. Некоторые, слушая Евангельские повествования, воспринимают их, как воспоминание о Христе, о Его земной жизни. И только. Они не делают из Евангельских чтений полезных выводов для себя. А ведь слово Божие – это слово Жизни, слово непреходящее, имеющее прямое отношение ко всем временам и всем людям. Так и нынешнее Евангельское чтение содержит для нас с вами полезные указания.

Некоторые, слушая Евангельские повествования, воспринимают их, как воспоминание о Христе, о Его земной жизни. И только. Они не делают из Евангельских чтений полезных выводов для себя. А ведь слово Божие – это слово Жизни, слово непреходящее, имеющее прямое отношение ко всем временам и всем людям. Так и нынешнее Евангельское чтение содержит для нас с вами полезные указания. Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен-мироносиц, следовала за Иисусом Христом во время Его земной проповеди, присутствовала при Его распятии и погребении и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Господа.

Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен-мироносиц, следовала за Иисусом Христом во время Его земной проповеди, присутствовала при Его распятии и погребении и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Господа. После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо – одно из главных событий Священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. В церковной традиции Вознесению Господню посвящен отдельный праздник.

Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо – одно из главных событий Священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. В церковной традиции Вознесению Господню посвящен отдельный праздник.