Праведный Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Большого достатка семья не имела, зато отличалась ревностью к Богу и благочестием. В детстве Иоанн отличался слабым здоровьем, часто болел и едва не умер от оспы. С ранних лет он любил церковное богослужение, проявлял удивительную любознательность и интерес к тайне природы и всего живого. Мальчик с вниманием относился к немощным и слабым, и односельчане нередко просили его помолиться в случае горя и нужды.

Праведный Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Большого достатка семья не имела, зато отличалась ревностью к Богу и благочестием. В детстве Иоанн отличался слабым здоровьем, часто болел и едва не умер от оспы. С ранних лет он любил церковное богослужение, проявлял удивительную любознательность и интерес к тайне природы и всего живого. Мальчик с вниманием относился к немощным и слабым, и односельчане нередко просили его помолиться в случае горя и нужды.

Когда Иоанн подрос, родители, с трудом собрав необходимую сумму, устроили его в Архангельское приходское училище. Первые годы учебы были очень сложными: грамота мальчику никак не давалась, не получалось запомнить преподаваемый материал. Но однажды после долгой ночной молитвы в учении наступил резкий перелом. Постепенно Иоанн перешел из последних учеников в число лучших. По завершении курса он был переведен в семинарию, а по ее окончании, в 1851 году, поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию на казенный счет.

В период обучения в академии, у него умер отец, на попечении студента оказались мать и сестры. Долг перед семьей Иоанн остро чувствовал всю жизнь, поэтому, не видя иного выхода, решил оставить учебу в академии и стать диаконом или псаломщиком. Однако мать воспротивилась этому решению и не позволила сыну прекратить образование. Пошло навстречу и руководство академии: зная о стесненных обстоятельствах Сергиева и о том, что у него лучший на курсе каллиграфический почерк, ему предложили место писаря в академической канцелярии с жалованьем до 10 руб. в месяц. Отправляя матери деньги, Иоанн искренне радовался, что смог ее поддержать. Кроме того, письмоводителю полагалась отдельная рабочая комната, где в свободное от занятий время он читал Священное Писание, творения свт. Иоанна Златоуста и свт.Филарета (Дроздова). Иоанн любил молиться, прохаживаясь по академическому саду; впоследствии молитва на прогулке и в дороге станет для него необходимой потребностью. В 1855 году Иоанн окончил академию со степенью кандидата богословия. Ввиду того, что он соединил себя узами брака с дочерью протоиерея К. Несвицкого, служившего в Кронштадтском Андреевском соборе, ему было предложено занять в этом же храме место священнослужителя. Впоследствии Иоанн рассказывал, что в годы обучения в духовных школах ему приснился большой храм, в алтарь которого он вошел северными и вышел южными вратами. Посетив впервые Андреевский собор, он сразу же узнал явленный во сне храм. 10 декабря 1855 года Иоанн был рукоположен во диакона, а уже 12 декабря, того же года, – во священника.

Вся жизнь и служение о. Иоанна связаны с Кронштадтом. Священническое служение он сочетал с педагогической деятельностью, также с 1864 года являлся депутатом по кронштадтскому благочинию.

В первой же проповеди в Андреевском соборе 17 декабря 1855 года он изложил свою «пастырскую программу»: «Сознаю высоты сана и соединенных с ним обязанностей… научить, просветить, исправить, утвердить» паству. Праведный Иоанн горячо призывал прихожан причащаться регулярно, а не только по большим праздникам или раз в год, как было принято. Он верил в преображающую силу причастия и до смерти сохранял благоговейное отношение к литургии. Последние 35 лет жизни о. Иоанн Кронштадтский совершал литургию ежедневно, кроме случаев, когда утро заставало его в пути или во время тяжелой болезни. Известны многочисленные случаи чудотворений и исцелений по его молитвам, сам пастырь свидетельствовал о них.

Служение свящ. Иоанна осложнялось тем, что Кронштадт был не только военно-морской крепостью, базой военного флота, но и местом административной высылки. В 60-х гг. XIX века столичное градоначальство ссылало в Кронштадт пьяниц, нищих, бродяг, не имевших определенного места жительства. Люди ютились на окраинах города в лачугах и землянках, занимались попрошайничеством и воровством. Ходить по улицам ночью было опасно: риск подвергнуться нападению грабителей был слишком велик.

Молодой священник стал ежедневно посещать бедных жителей Кронштадта – поступок беспрецедентный для приходского духовенства XIX века. По первому зову он являлся в трущобы для совершения треб (чего избегали сослуживцы). Раздавал свое жалованье, а порой и одежду, сапоги, возвращался домой босым и раздетым. Случалось, он покупал одиноким и больным беднякам продукты питания, одежду, приводил врачей, приносил лекарства. Супруга о. Иоанна, доведенная до отчаяния такой щедростью, обращалась в консисторию с просьбой выдавать ей жалованье мужа.

Со временем молва о великом светильнике распространилась настолько, что к нему стали стекаться огромные толпы народа, а на его адрес приходило такое количество посланий и телеграмм, что кронштадтская почта, для обработки его переписки, вынуждена была организовать специальное отделение. Вместе с искавшими душеспасительной пользы к Иоанну стекались и материальные средства. О размерах поступавших в его распоряжение денежных сумм можно только догадываться: он тотчас жертвовал их на благотворительность, раздавал беднякам. Случалось, что, находясь в толпе, он буквально одной рукой принимал от кого-то конверт с деньгами и, не вскрывая и не пересчитывая, другой рукой передавал кому-нибудь из просящих.

На 17-м году священства Иоанн создал один из первых в России Дом трудолюбия, который охватывал все категории социальных низов – от детей-сирот, неработоспособных женщин и стариков до физически здоровых мужчин. При Доме трудолюбия функционировали: мастерские, народная столовая, школа, приюты, библиотека, читальня, бесплатные амбулатория и аптека. Дом трудолюбия содержался почти исключительно попечением отца Иоанна, расходы составляли около 40 тыс. рублей в год.

Кронштадтский пастырь не оставлял и частной благотворительности. Каждое утро так называемый строй или армия нищих (до 1 тыс. чел.) дожидались милостыни у его дома. На средства о. Иоанна были открыты и благоустроены несколько женских монастырей и скитов. В родном селе он основал: Сурскую Иоанно-Богословскую женскую обитель (1899) и снабдил сестер всем необходимым; церковное братство, передав ему подаренный почитателями пассажирский пароход «Св. Николай Чудотворец»; отстроил новый каменный храм свт. Николая Чудотворца (1888-1891), лесопильню, меховой завод, часовню (1892) на могиле отца, а также каменное здание для открытой им церковноприходской школы (1894).

В последние годы о. Иоанн был подвержен телесным болезням, стал ослабевать. Его мучили сильные боли, которые утихали только во время служения Литургии. 10 дек. 1908 года прав. Иоанн Кронштадтский, собрав волю и силы, совершил последнюю литургию, затем ежедневно причащался на дому. 20 декабря 1908 года, в 7 часов 40 минут, сердце святого остановилось, он мирно почил о Господе и приобщился к вечности.

Святой Вонифатий, мученик Тарсийский, пострадал при императоре Диоклетиане. Был рабом и главным управляющим имениями знатной римлянки Аглаи (Аглаиды), дочери проконсула Акакия, и находился в незаконной любовной связи со своей незамужней госпожой. Вонифатий вел распутную жизнь, но был милосердным, щедрым и гостеприимным.

Святой Вонифатий, мученик Тарсийский, пострадал при императоре Диоклетиане. Был рабом и главным управляющим имениями знатной римлянки Аглаи (Аглаиды), дочери проконсула Акакия, и находился в незаконной любовной связи со своей незамужней госпожой. Вонифатий вел распутную жизнь, но был милосердным, щедрым и гостеприимным. Два предшествующие Рождеству Христову воскресенья имеют единую литургическую тему и называются «Неделя святых праотец» и «Неделя святых отец». В эти воскресные дни поименно воспеваются предки Христа по плоти и вообще все ветхозаветные праведники, благочестивые жены и пророки, которые своим духовным и нравственным подвигом подготовили мир к пришествию Спасителя, предвозвестили Духом Святым воплощение Бога–Слова. Пресвятая Богородица в этих службах прославляется как плод всего предыдущего развития человеческого рода, как лучшая из женщин, как Та, Которую предвозвещали пророки и патриархи.

Два предшествующие Рождеству Христову воскресенья имеют единую литургическую тему и называются «Неделя святых праотец» и «Неделя святых отец». В эти воскресные дни поименно воспеваются предки Христа по плоти и вообще все ветхозаветные праведники, благочестивые жены и пророки, которые своим духовным и нравственным подвигом подготовили мир к пришествию Спасителя, предвозвестили Духом Святым воплощение Бога–Слова. Пресвятая Богородица в этих службах прославляется как плод всего предыдущего развития человеческого рода, как лучшая из женщин, как Та, Которую предвозвещали пророки и патриархи. В прочитанном Евангелии вы выслушали разъяснение Господа, как практически выполнить заповедь любви…

В прочитанном Евангелии вы выслушали разъяснение Господа, как практически выполнить заповедь любви… Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, родился на острове Кипр в семье высокопоставленного чиновника Епифания. Получил блестящее образование. В возрасте 15 лет он удостоился видения прекрасной девы в венке из ветвей оливы, которая назвалась «первой из дочерей Царя». Позже Иоанн понял, что это было «Сострадание» или же «Милосердие», и с тех пор никогда не отказывал нуждающемуся и всегда с радостью творил милостыню.

Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, родился на острове Кипр в семье высокопоставленного чиновника Епифания. Получил блестящее образование. В возрасте 15 лет он удостоился видения прекрасной девы в венке из ветвей оливы, которая назвалась «первой из дочерей Царя». Позже Иоанн понял, что это было «Сострадание» или же «Милосердие», и с тех пор никогда не отказывал нуждающемуся и всегда с радостью творил милостыню. 17 ноября Председатель Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил всенощное бдение в Свято-Никольском храме в Новой Слободе города Москвы.

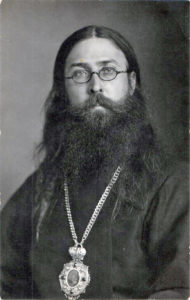

17 ноября Председатель Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил всенощное бдение в Свято-Никольском храме в Новой Слободе города Москвы.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – христианский праздник, который в Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю (8 ноября – по старому).

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – христианский праздник, который в Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю (8 ноября – по старому). Седьмой Вселенский собор прошел в Никее в 787 году и был созван против ереси иконоборчества. Ересь, отвергающая почитание священных изображений под предлогом борьбы с идолопоклонством, возникла во второй четверти VIII века при самом активном участии императоров Льва III Исавра и Константина V Копронима.

Седьмой Вселенский собор прошел в Никее в 787 году и был созван против ереси иконоборчества. Ересь, отвергающая почитание священных изображений под предлогом борьбы с идолопоклонством, возникла во второй четверти VIII века при самом активном участии императоров Льва III Исавра и Константина V Копронима. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ставший символом неустанного заступничества Божией Матери за род христианский, — один из самых почитаемых и любимых на Руси. Относится к числу великих праздников, но его богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ставший символом неустанного заступничества Божией Матери за род христианский, — один из самых почитаемых и любимых на Руси. Относится к числу великих праздников, но его богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам. Один из величайших подвижников земли Русской преподобный Сергий (в миру – Варфоломей) родился в 1314 году под Ростовом. Его родителями были благочестивые бояре Кирилл и Мария, которые воспитывали мальчика в христианской вере.

Один из величайших подвижников земли Русской преподобный Сергий (в миру – Варфоломей) родился в 1314 году под Ростовом. Его родителями были благочестивые бояре Кирилл и Мария, которые воспитывали мальчика в христианской вере.