Дорогие братья и сестры, во время Великого Поста в нашем храме будет совершаться Таинство Соборования 31 марта, 7 и 14 апреля сразу после Литургии. Приглашаем всех желающих.

Дорогие братья и сестры, во время Великого Поста в нашем храме будет совершаться Таинство Соборования 31 марта, 7 и 14 апреля сразу после Литургии. Приглашаем всех желающих.

Автор: daria

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Неделя о блудном сыне. Не должно откладывать покаяние

В нынешнюю вторую подготовительную неделю к Великому Посту Св. Церковь предлагает нашему вниманию в евангельском чтении притчу Спасителя о блудном сыне. И она касается непосредственно всех нас, так как в ней излагается история Божия домостроительства о спасении; отпадение человека от Бога в рабство страстей, собственным горьким опытом познающего гибельную силу греха. Она указывает нам и путь возвращения в обьятия Отчи. «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»! – молим мы.

В нынешнюю вторую подготовительную неделю к Великому Посту Св. Церковь предлагает нашему вниманию в евангельском чтении притчу Спасителя о блудном сыне. И она касается непосредственно всех нас, так как в ней излагается история Божия домостроительства о спасении; отпадение человека от Бога в рабство страстей, собственным горьким опытом познающего гибельную силу греха. Она указывает нам и путь возвращения в обьятия Отчи. «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»! – молим мы.

Сын Отчий меньший, сын любимый рвется из-под родительской опеки. Казалось бы, благие желания руководствовали им, он хотел познать жизнь, хотел свободы для своих сил, ума. Горел намерением сам выстроить свою жизнь. Но в сердце своем он отверг совет и любовь отца. И это был тот первый грех, который, войдя в чистое сердце, омрачил его, открывая путь многим страстям, стерегущим человеческую душу. В тот момент помыслов о грехе, об опасностях, таящихся на дорогах жизни в своеволии, не было в юном сердце. Любовь Отца, огорчившись сама, не огорчает сына отказом, не ограничивает вожделенной им свободы. Полученное наследство обещает безбедную, благополучную жизнь.

«Собрав все, мний сын отъиде в страну далече, и ту расточи имение свое, живый блудно» (Лк.15:13). Скоро, очень скоро отчий любимый сын стал сыном блудным. За первым неосознанным грехом нелюбви явились многие его исчадия, и в угаре грехов он дошел до блуда – полного отпадения от Бога – Отца небесного. Ища свободы, он попал в неволю, отвергнув послушание по любви, своеволием стал рабом греха и греха смертного.

Тот же путь проходит всякий грешник. Начинается это прискорбное шествие с помрачения ума, за ним неминуемо следует расслабление воли, затем происходит искажение совести, и как следствие всего этого кончается вражья работа падением – растлением тела. Наступает для падшего страшный решительный момент жизни. Ад уже при жизни готов пожрать свою жертву, но и Господь не хочет смерти грешника и обстоятельствами жизни стучится в омраченное сердце, и дай Бог откликнуться ему на этот Божий зов. «Смотрите, братия,… чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евр.3:12–13) – предупреждает Господь грешников. Ожесточение-друг отчаянию. Бедствия вразумили блудного сына, и лишения стали для него тем благом, которые заставили его задуматься о себе и своей беспутной жизни. «В себе же пришед» (Лк.15:17) вспомнил он прошлую жизнь в отчем доме, осознал падение свое, увидел душу свою во мраке греха, и на краю гибели возопил о помиловании.

Вот это и нам – призыв к покаянию. Чтобы начать каяться мы должны прийти в себя, увидеть свою душу и сердце, свои дела, ведь когда мы грешим, то мы вне себя, безумствуем и не отдаем себе отчета, что творим. Как часто и мы подобно евангельскому юноше ищем свободы своим желаниям, своему произволу, и не сразу понимаем, что свобода эта обращается для нас же рабством. Отпав от Бога, лишенные Божией благодати, мы не можем не испытывать духовный голод мучительный для души. Мгла обступает сердце, томление души столь велико, что человек не находит себе места, и близок к отчаянию. Уподобляясь по жизни свиниям, мы питаемся и пищею свиней – рожцами, всяческими подделками и подменами, вплоть до лжедуховности. Помраченный грехом ум не может помочь бедствующему. И горе, если не придет отчаявшемуся помощь извне.

Блудный сын, голодавший на чужбине, перед грозящей ему гибелью не дал места отчаянию, услышал глас Божией любви, и «в себе пришед». И открылся ему весь путь его падения, начиная со своевольного оставления стези, начертанной Промыслом Божиим до момента падения – мерзостного попрания всего Божьего. Вспомнил он и былую родительскую любовь к нему. Пробудившееся в душе грешника покаянное чувство породило в душе святую решимость припасть к ногам отчим с повинною. «Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой: сотвори мя яко единого от наемник твоих» (Лк.15:18–19). Смиренное и сокрушенное сердце не помышляет о сыновстве, оно рабски просит милости быть только наемником, и уже в этом зрит для себя прощение.

Но «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». И на блудном сыне это обетование исполнилось вполне: «еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его» (Лк.15:20), и возвратил ему все сыновние права. «Тако, глаголю вам, радость бывает пред Ангелы Божиими о едином грешнице кающемся» – свидетельствует Спаситель в этой притче.

Дорогие мои, точно так же поступит и Отец наш Небесный с нами грешниками кающимися. Покаяние хранит нас для Царства Небесного. Покаяние даровано нам Божиим человеколюбием.

Раскаяние стирает рукописание грехов и беззаконий, очищает сердце. Господу дорога каждая душа христианская, искупленная кровию Его единородного Сына. Об обращении одного грешника Он Сам радуется более, чем о 99-ти праведниках. Господь знает, что сила борителя крепка, а мы немощны. И Он идет навстречу нашему произволению и лобызает само намерение каяться. Поэтому не будем откладывать покаяния и медлить с исправлением. Великий Пост нам и дается, как время сугубого покаяния, обращения в себя, чтобы не погрязли мы в тине пороков и страстей, чтобы увидев себя в образе блудного сына, востали от помрачения греховного. Отец небесный ждет нас и готов прийти на помощь нашей немощи. И нам подобно блудному сыну надо вспомнить и помнить всегда, что у Отца нашего Небесного вдоволь милости и на сынов, и на наемников; и солнце Его светит и на добрые, и злые; и дождит на праведные и неправедные и не умирают во грехах, трудящиеся в дому Его. А мы то чада, крещением усыновленные Богу, и если духовно голодаем, то только потому, что живя не по заповедям Божиим, тоже отходим на страну далече. Не Бог и Божия благодать оставляет нас, но мы уходим, водимые произволом наших часто неосознанных и даже безумных желаний. Дорогие мои, не будем же медлить, откладывая покаяние. Разве можем знать, как долго Бог будет еще терпеть грехам нашим? Не потребует ли Господь уже сейчас от нас отчета в содеянных прегрешениях. «Безумне, в сию нощь душу твою истяжут от тебя» (Лк.12:20) – и свершится приговор Божественного правосудия. Готовы ли мы к нему? Часто лукавый помысл убаюкивает нас: «Бог милостив, ну какие у меня грехи, не украл, не убил, не соблудил». А то, что сердце наше неверное, исполнено всякого недоброжелательства, нечистоты и лукавства, а вера и любовь только на кончике языка; это и есть та тьма, что застилает для нас свет Божией правды и любви, об этом мы или не думаем вообще, или вникаем в дела сердечные крайне редко и вяло. Но, «что общего у света со тьмою»? (2Кор.6:14). И Господь судит наши помышления и намерения сердечные, из милости попуская на нас отцовские наказания, стремясь привести в разум истины. А Св. Евангелие все напоминает: «Аще исповедаем грехи наша, верен есть и праведен (Господь), да оставит нам грехи наша, и очистит нас от всякия неправды» (1Ин.1:9). Но беспечных, и нераскаянных, и блудных, дерзко отвергающих попечение о себе Небесного Отца, не гнев ли Божий ожидает? «Внезапно постигнет их пагуба,… и не избегнут» (1Фес.5:3), – предупреждает апостол.

И как блудный сын, приклонив в покаянии главу, ожидает только прощения, так и всякий, пришедший от падения, не молит ли только об избавлении от геены огненной. Грешник ожидает немногого, а Бог дарует ему неиссякаемое богатство Своего благодеяния. Грешник только подумал о покаянии, а Отец уже спешит ему навстречу: «прежде, чем ты призовешь Меня, Я скажу: «се приидох» (Ис.58:9). Так случилось с блудным сыном, так случается с нами по сей день. Принося покаяние, мы не слышим слов ответа от Бога, но почти тотчас видим человеколюбие Божие явленное на деле в нашей жизни.

«Изнесите ему одежду первую» (Лк.15:22), которую он утерял преслушанием, и душа наша ощущает радость от полученной свободы. «Дадите и сапоги на нозе его», чтобы не подвергался гибельному уязвлению от змия, но чтобы мог наступать на змия и скорпия и на всю силу вражию. И какое-то время мы укрываемся милостью Божией от насилия греховного и ощутимо для себя входим в свободу сыновства. Так свидетельствуется нам прощение от Бога. Дорогие мои, будем помнить, что только благочестие и благоговение удерживают нас на путях спасительных. Благочестие – исполнение заповедей Божиих, благоговение – память о Боге во всех проявлениях жизни в нас самих и вокруг нас. Теряя благоговение мы попираем Божию любовь. Память о Боге и память о смерти – вот та спасительная узда, что ограждает нас от гибели, дарующая сокрушение сердечное и покаяние, пока мы не достигли еще сыновней любви к своему Творцу…

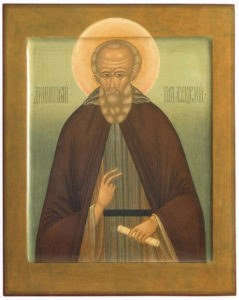

ПРЕПОДОБНЫЙ ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ (24 февраля)

Преподобный Димитрий (†11.02.1406) – игумен, основатель Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря в Вологде. Святой родился в богатой купеческой семье Покропаевых в Переславле-Залесском. Принял постриг в Горицком Успенском монастыре, где затем был рукоположен во иерея. Покинув через некоторое время Горицкую обитель, Димитрий основал ближе к городу, «на болоте от озера», Никольский общежительный монастырь и стал его игуменом. В 1354 году Димитрий впервые встретился с преподобным Сергием Радонежским, приходившим в Переславль к епископу Афанасию. С тех пор он неоднократно беседовал с преподобным Сергием и сблизился с ним.

Преподобный Димитрий (†11.02.1406) – игумен, основатель Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря в Вологде. Святой родился в богатой купеческой семье Покропаевых в Переславле-Залесском. Принял постриг в Горицком Успенском монастыре, где затем был рукоположен во иерея. Покинув через некоторое время Горицкую обитель, Димитрий основал ближе к городу, «на болоте от озера», Никольский общежительный монастырь и стал его игуменом. В 1354 году Димитрий впервые встретился с преподобным Сергием Радонежским, приходившим в Переславль к епископу Афанасию. С тех пор он неоднократно беседовал с преподобным Сергием и сблизился с ним.

Из Жития известно, что преподобный был одарен телесной красотой и по смирению старался скрывать ее, пряча лицо под куколем. Он подвизался в посте, для того чтобы увяла красота, но лицо его еще более просветлялось. Димитрий почти не беседовал с мирянами и никогда – с женщинами, кроме необходимых случаев духовного наставления. Поскольку горожане часто посещали службы в монастырской Никольской церкви, о святом стало известно и в Переславле, и за его пределами. Приняв приглашение великого князя Димитрия Донского, преподобный посетил Москву и крестил одного из княжеских сыновей.

Избегая мирской славы, Димитрий вместе с учеником монахом Пахомием ушел из Переславля на север, в вологодские леса. При слиянии рек Великой и Лежи, неподалеку от с. Авнега, иноки поставили деревянную церковь Воскресения Христова, но через некоторое время вынуждены были уйти оттуда из-за конфликта с местным населением, опасавшимся, что их земля и села со временем станут монастырскими.

Недалеко от Вологды, в излучине реки Димитрий основал первый на русском Севере общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестностей с радостью согласились оказать помощь: жертвовали земли, деньги, строительный лес. В 1371 году был воздвигнут деревянный собор в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Всемилостивого Спаса), и начала собираться братия. Многие ученики преподобного перешли сюда из Переславля. Углубленная молитва и строжайшее подвижничество сочетались у прилуцкого игумена с милосердием: он кормил нищих и голодных, принимал странников, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы. Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пищей его была лишь просфора с теплой водой, даже в праздники не принимал он разрешенные уставом вино и рыбу. Зимой и летом носил один и тот же старый тулуп, до глубокой старости ходил вместе с братией на общие работы. Вклады в обитель святой принимал с разбором, следя, чтобы благотворения монастырю не были в ущерб ближним подававших. Житие сообщает о духовных дарованиях преподобного: о дарах непрестанной молитвы, прозрения и чудотворения. Преподобный Димитрий скончался в преклонном возрасте, предсказав время своего отшествия. Был погребен у южной стены деревянного Спасского храма. Перед кончиной святой благословил на игуменство в монастыре Пахомия.

Почитание Димитрия в Спасо-Прилуцком монастыре началось вскоре после кончины преподобного – не позже 1408 года, к которому, опираясь на летописные сообщения о море в 6916 году, исследователи относят первое посмертное чудо святого – исцеление многих людей от болезни «корчеты», распространившейся по Вологодчине. В течение XV века почитание преподобного Димитрия Прилуцкого распространилось по всей Руси.

АПОСТОЛ

Братья, все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. (Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 6:12–20)

ЕВАНГЕЛИЕ

Сказал Господь притчу сию: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожка́ ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. (Евангелие от Луки, 15:11-32)

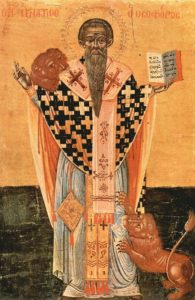

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ (11 февраля)

Священномученик Игнатий Богоносец – епископ Антиохийский, один из мужей апостольских, пострадал в гонение императора Траяна (98–117). О жизни священномученика известно немногое. Родился он, вероятно, в Антиохии в Сирии. Предание свидетельствует, что он был непосредственным учеником апостола Иоанна Богослова, в юности мог видеть и слышать в Антиохии апостолов Петра и Павла. Святитель Иоанн Златоуст в «Похвальном слове Игнатию» утверждает: «Он близко обращался с апостолами и почерпал от них духовные струи… с ними воспитывался и везде при них находился, имел общение с ними и в речах и в неизреченном, и был признан ими достойным такой власти».

Священномученик Игнатий Богоносец – епископ Антиохийский, один из мужей апостольских, пострадал в гонение императора Траяна (98–117). О жизни священномученика известно немногое. Родился он, вероятно, в Антиохии в Сирии. Предание свидетельствует, что он был непосредственным учеником апостола Иоанна Богослова, в юности мог видеть и слышать в Антиохии апостолов Петра и Павла. Святитель Иоанн Златоуст в «Похвальном слове Игнатию» утверждает: «Он близко обращался с апостолами и почерпал от них духовные струи… с ними воспитывался и везде при них находился, имел общение с ними и в речах и в неизреченном, и был признан ими достойным такой власти».

Стал преемником апостола от 70-ти Евода на Антиохийской кафедре. В особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать Ангельское пение. По образцу Ангельского мира он ввел на богослужениях антифонное пение, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней Церкви.

В 106 году император Траян повелел совершать всюду жертвоприношение языческим богам по случаю своей победы над скифами, но епископ Игнатий воспротивился этому, за что был приговорен к смерти. После вынесения приговора его заковали в кандалы и в сопровождении солдат отправили в Рим, где его должны были растерзать львы на глазах у публики. Игнатий с радостью воспринял приговор и охотно отправился в крестный путь. Из Сирии до Рима его сопровождали десять римских воинов, которых он за жестокость называл «леопардами», с ним были и рабы-христиане.

Путь епископа пролегал через различные города, христианам которых он направлял свои послания. Семь посланий сохранились до наших дней. Эти послания представляют собой потрясающее свидетельство духовного героизма и непоколебимости христианского епископа перед лицом приближающейся смерти. Обращаясь к христианам Рима, Игнатий просит их не ходатайствовать об отмене или смягчении казни: «Я пишу Церквам и всем говорю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас: не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пишею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым».

После казни мощи Игнатия были собраны и перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви священномученика Климента, папы Римского.

Наименование «Богоносец», которое священномученик употреблял по отношению к себе в начале посланий («Игнатий, он же Богоносец»), возможно, представляло его второе, греческое, имя. Значение этого имени как «носящий Бога» встречается в Антиохийском мартирологе, где Игнатий на вопрос императора Траяна: «А кто такой богоносец?» – ответил: «Имеющий Христа на груди». С таким значением связано западное средневековое сказание, согласно которому, после того как сердце священномученика Игнатия было разделено на части, на каждой из них оказалось написано золотыми буквами имя Иисуса Христа.

В своем послании к Ефсенянам святой Игнатий писал: «Храните веру и любовь и на деле показывайте себя христианами. Вера и любовь суть начало и конец жизни. Вера — начало, а любовь — конец, обе же в соединения суть дело Божие. Все прочее относящееся к добродетели от них происходит. Никто исповедующий веру не грешит, и никто стяжавший не ненавидят».

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ (10 февраля)

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской – праздник в честь святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям за веру после Октябрьской революции 1917 года.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской – праздник в честь святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям за веру после Октябрьской революции 1917 года.

Эпоха гонений на Церковь, продолжавшаяся в нашей стране в течение 70 лет в XX веке, явила миру великий сонм исповедников и новомучеников. Они предпочли смерть отречению от Христа и сегодня в торжествующей небесной Церкви молятся за нас и за наше Отечество. Праздник установлен определением Священного Синода от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов и отмечается 7 февраля – в день памяти убиения митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), – в случае совпадения этого числа с воскресным днем, или же в ближайшее воскресенье, если 7 февраля приходится на будни.

На сегодняшний день в составе Собора – более 1700 имен. Вот лишь некоторые из них. Священномученик Петр Скипетров, протоиерей, первомученик Петроградский, память 1 февраля. Настоятель Скорбященской церкви, что на Стеклянном заводе, возведенной на месте явления в 1888 году чудотворной иконы «Всех скорбящих Радость» с грошиками. Кроме приходского служения отец Петр нес многие епархиальные послушания: с 1886 по 1892 год он преподавал Закон Божий в начальных Санкт-Петербургских училищах; с 1895 по 1897 год исполнял обязанности члена попечительства церкви святой мученицы царицы Александры при детском приюте великой княгини Александры Николаевны; с 1901 года был законоучителем в Громовском приюте преподобного Сергия; с 1907 года – следователем 5-го столичного благочиннического округа; с 1914 года – членом правления Санкт-Петербургской Духовной семинарии. За ревностное и беспорочное служение в 1912 году он был возведен в сан протоиерея. В 1918 году на пороге епархиального управления вступился за женщин, оскорбляемых красноармейцами, и был убит выстрелом в голову. У отца Петра остались супруга и семеро детей.

Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский, память 7 февраля. Владыка Петр служил в разных епархиях, Нижегородской, Тверской, Воронежской, и везде пользовался любовью и авторитетом среди верующих. Был прекрасным оратором и проповедником, поощрял уставное богослужение и общенародное пение, учил детей Закону Божию. Когда весной 1922 года начался голод в Поволжье, владыка обратился к пастве с призывом оказать возможную помощь голодающим и распорядился передавать из храмов все ценные вещи, кроме предметов, необходимых для богослужения. Сам он все это время ежедневно служил как простой священник.

Архиепископ Петр успешно противостоял обновленческому расколу, обращая к себе сердца истовым служением и нелицемерной любовью к прихожанам. Эта деятельность владыки столкнулась с резким неприятием властей – его неоднократно вызывали в милицию и ГПУ. При этом верующие создали группу из 10-12 человек для охраны владыки, пытались устроить манифестацию в его защиту от административного произвола. При очередной попытке в августе 1926 года допросить архиерея за ним следом пришло около трехсот верующих, которые были рассеяны конной милицией. Деятельность владыки Петра вызывала неприятие и руководящего сотрудника ГПУ Тучкова, который настаивал на его удалении из Воронежа. В ночь на 29 ноября 1926 года архиепископ был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы «за контрреволюционную деятельность против советской власти». Для отбытия наказания отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. Исполнял обязанности сторожа, потом счетовода на продовольственном складе, где для пресечения воровства состояло только православное духовенство. У него была возможность служить в уцелевшей церкви Онуфрия Великого. Строго соблюдал молитвенное правило, жил по церковному уставу. После отправки из Соловков архиепископа Илариона (Троицкого) был избран ссыльными архиереями главой соловецкого православного духовенства. Владыка Петр возглавлял тайные богослужения, а когда власти отобрали антиминс, то службы совершались на его груди.

Писатель Олег Волков, также бывший соловецким узником, вспоминал: «Неуязвимый из-за высоты нравственного своего облика, он и с метлой в руках, в роли дворника или сторожа, внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевались сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключенными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия. На что он отвечал как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением». Архиепископ Петр умер от тифа в Анзерском скиту 7 февраля 1929 года.

Мученик Дмитрий Ильинский, псаломщик, память 17 февраля. Мученик Димитрий служил псаломщиком в храме Иоанна Предтечи в родном селе Ново-Рождественское Московской губернии; за свою добродетельную жизнь пользовался большим уважением прихожан. После революции начались гонения от безбожных властей, и Дмитрия Ивановича стали предупреждать, что и его арестуют. Одно время ему предлагали уйти из храма и устроиться работать в сельсовет, но он отказался, не желая предательством Церкви покупать себе жизнь. В 1936 году власти приняли решение о сносе храма Иоанна Предтечи, но духовенство, клир и прихожане встали на защиту своей церкви. 4 сентября 1937 года священники храма, староста, псаломщик Дмитрий Ильинский и одна из активных прихожанок Ольга Евдокимова были арестованы и заключены в Таганскую тюрьму в Москве. Храм после ареста священников был закрыт. Дмитрия Ивановича приговорили к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Он скончался в заключении 17 февраля 1938 года и был погребен в безвестной могиле.

Преподобномученица Вера Морозова, послушница, память 26 февраля. Родилась в 1870 году в городе Торжке Тверской губернии в семье портного Семена Морозова. Когда ей исполнилось двадцать лет, она поступила послушницей в Страстной монастырь в Москве, где подвизалась до его закрытия в начале двадцатых годов. После того как монастыря не стало, она вместе с другими послушницами и монахинями сняла комнату в доме на Тихвинской улице, где они стали жить, стараясь сохранять монастырский устав, а зарабатывали рукоделием. Послушница Вера работала санитаркой в туберкулезном институте. 28 октября 1937 года член коммунистической партии, осведомитель и одновременно дежурный свидетель, живший в том же доме, что и монахини, по просьбе сотрудников НКВД подписал документ с лжесвидетельствами. На основании этого лжесвидетельства Вера Семеновна Морозова была арестована, допрошена и приговорена к расстрелу. Послушница была расстреляна 26 февраля 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

АПОСТОЛ

Сын мой Тимофей, слово это верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. (Первое послание к Тимофею св. ап. Павла 4:9–15)

Братья, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. (Послание к Римлянам св. ап. Павла 8:28-39)

ЕВАНГЕЛИЕ

В то время пришел Иисус в Иерихон. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. (Евангелие от Луки, 19:1-10)

Сказал Господь: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства. Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет,- терпением вашим спасайте души ваши. (Евангелие от Луки, 21:8-19)

Перенесение мощей

Внимание! Частички святых мощей Белгородских святых: святителя Иосафа, священномученика Никодима, священномученика Онуфрия — временно перенесены в храм Николая Мирликийского в Отрадном. Святые мощи пробудут там до 17 марта 2019 года, а затем вернутся в наш храм.

Внимание! Частички святых мощей Белгородских святых: святителя Иосафа, священномученика Никодима, священномученика Онуфрия — временно перенесены в храм Николая Мирликийского в Отрадном. Святые мощи пробудут там до 17 марта 2019 года, а затем вернутся в наш храм.

Сщмч. Сергий Мечёв. Проповедь на праздник Богоявления

…Богоявление – это праздник откровения тайн Божиих, и не только тайн Божиих, но и тайн того мира, в котором мы живем.

…Богоявление – это праздник откровения тайн Божиих, и не только тайн Божиих, но и тайн того мира, в котором мы живем.

Человек не может быть оторван ни от мира видимого, ни от невидимого, ибо он стоит на грани того и другого, ибо он создан от земли, из вещества, из твари видимой и тленной, но в него вложена душа, дух ангельский; как говорит один из святых отцов, это есть ангел во плоти. Человек совмещает в себе оба мира, соединяясь с одним своим видимым телом, восходя к другому через свой невидимый бессмертный дух.

Мы слышали в предпразднственной службе Рождества, что Христос идет человека, падшего на землю, снова возвести на небо.

Человек не оторван от видимой природы. Днесь открывается тайна Богоявления, а также и тайна освобождения Христом от греха не только человека, но и всего мира. Христос явился, как воспевали мы в эти предпразднственные дни, облечь человека в первую одежду, в ту одежду, в которую облечен был первый человек при творении и о которой говорит Великий канон Андрея Критского: «Раздрах ныне одежду мою первую, юже ми истка Зиждитель изначала, и оттуду лежу наг». Но этого мало: «Христос явися, всю тварь хотя обновити».

Эта неотделимость человека от твари проходит через все богослужение. Сегодня еще мы молились: «Помилуй нас и мир Твой…» Мы в христианском сознании не отделяем себя от того мира, в котором живем, и Христос явился на Иордан не только для того, чтобы восстановить падшее человеческое естество, но и обновить всю тварь через естество водное. «Ты во Иордане крещься, Спасе наш, воды освятил еси, дланию раба рукополагаемый, и страсти мира исцеляяй». Но почему именно через воду освящается мир?

Вода с самых первых дней творения является одухотворяющим, освящающим естеством. Еще не было мира, а Дух Божий носился над водами, как над самым чистым. Господь создал воду для того, чтобы ее положить освящающим, очищающим, оживотворяющим естеством. Водою был потоплен грех при Ное, водою же была попалена жертва, принесенная праведником. Через воду в Ветхом Завете совершалось очищение. «И окроплю вас чистою водою, – говорит пророк Иезекииль, открывая тайну духа, – и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам» (Иез. 36:25–26).

Водное естество освящается для того, чтобы через себя освятить прежде всего человека. Каждый из нас при духовном рождении освящается Иорданским крещением, ибо Иорданским освящением освящается вода для таинства Крещения. Но этого мало. Не только человек очищается водою при рождении, но через то же водное естество освящается и вся природа.

Человек лишь венец творения, высшая точка его, и все, на что накладывает он свою греховную печать, заражается тем же грехом. Через человека находится во грехе вся природа. «Тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже доныне» (Рим. 8:22), – говорит апостол Павел. Поэтому Господь освятил водное естество, чтобы через него освятить и всю природу.

Мы совсем забываем, насколько тесно мы связаны с миром горним, с ангелами и святыми, забываем об этой связи, без которой нет и Церкви нашей, без которой не можем ни совершать богослужения, ни надеяться на вечную жизнь.

И с миром дольним мы также не чувствуем связи. Мы считаем, что существует отдельно человек и природа. В лучшем случае мы еще признаем, что природа живет, что живут растения и животные, так как это уже трудно отрицать. Но мы утеряли то, о чем надлежало бы знать: Бог сотворил мир, Он есть Жизнь и все, сотворенное Им, Им живет – или Бога нет вовсе. Бог в творении прежде всего является как Жизнь, и это для нас, верующих, открывается именно сегодня, когда мы предстоим здесь вместе с Иоанном Крестителем, которому воспевали, чтобы он встал с нами и запечатал бы наше пение, чтобы он снова возвел свой взор к Духу Святому и духовно соединился с нами при этом великом богослужении: «Руку твою, прикоснувшуюся пречистому верху Владычню, с нею же и перстом Того нам показал еси, воздежи о нас к Нему, Крестителю, яко дерзновение имея много, ибо болий пророк всех, от Него свидетельствован еси. Очи же твои паки, Всесвятого Духа видевшие, яко в виде голубине сошедша, воздвигни к Нему, Крестителю, и милостива к нам соделай, и прииди стани с нами, запечатлей пение и предначинаяй торжество». Сегодня праздник не только людей, которые при крещении получают одежду нетления, но и праздник всей природы, ибо и природа «да облечется в одежду свою первую», ибо и она живет и заражается от нас нашим грехом. Если каждый из нас, имея сознание, может и должен каяться и, каясь, как верит Святая Церковь, облекается в одежду нетления, то для природы также должно быть очищение от того греха, который мы в нее вносим, и это очищение дается ей через великий праздник Крещения Господня, когда вся тварь через водное естество обновляется.

Одинаково и к горам, и к холмам, и светилам небесным, и к мраку, и инею, и к ангелам и к «человеков множеству» обращается Святая Церковь, призывая их «петь и превозносить Господа». Но высшую ступень в этом творении занимает человек, в особенности же те, кто прославлен – преподобные и праведные и смиренные сердцем…

Нам надо в этот праздник освящения водного естества помнить, что человек стоит на грани двух миров: мира невидимого, с которым он связан своей бессмертной душой, духом (этот мир возводит нас к ангелам и бесплотным духам) и мира видимого – через тело свое, которое является проводником благодати Духа Святаго в душу и которое становится таким же бессмертным, как и душа, если мы живем во Христе. Мы – малый мир – носим в себе соединение двух великих миров.

В этот величайший день Церковь верует, что Господь снова крещается и обновляет Собою водное естество, и через то обновляется вся природа и получает снова свою одежду первую, какую и мы получили в крещении, но после грязными своими падениями, а затем Господь по милости Своей, через таинства покаяния и причащения снова сотворяет ее нетленной.

Наша величайшая обязанность в этот праздник – почувствовать свою связь с обоими мирами, с миром горним и миром дольним. Эта вода, которая живет и несет в себе освящение, истинное нетление, омывая нас «банею пакибытия» (Тит. 3:5) в Таинстве Крещения, дает нам духовное рождение, освящает и неодушевленную и одушевленную тварь: и растения, и животных – всей природу, которую человек в своей слепоте называет мертвой.

Мы должны помнить, что мы не отдельно существуем, что мы связаны с этим миром, как его венец, и что этот мир мы должны поднять до невидимого (Григорий Богослов), должны поднять до души прежде всего через свое тело; мир, лежащий во зле, должны мы очищать и не загрязнять вновь и вновь своим грехом.

И в этот день не одиноки мы, не одни только собравшиеся здесь люди, но вся Церковь, видимая и невидимая – и человек и ангелы – славят пречестное и великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О СВЯТОЙ ВОДЕ

Святая вода – обыкновенная по составу и изначальному происхождению вода (колодезная, родниковая, озерная, речная, водопроводная), которую Бог, в ответ на молитву Церкви, наделяет благодатными и исцеляющими свойствами.

Святая вода – обыкновенная по составу и изначальному происхождению вода (колодезная, родниковая, озерная, речная, водопроводная), которую Бог, в ответ на молитву Церкви, наделяет благодатными и исцеляющими свойствами.

В современной практике Православной Церкви существует два чина освящения воды – великий и малый. Малый совершается на водосвятном молебне в любое время в течение года. Великое водоосвящение совершается лишь дважды в году: в праздник Богоявления, или Крещения Господня, и накануне – в Крещенский сочельник (то есть 18 и 19 января). Этот чин называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господа Иисуса Христа, в котором Церковь видит не только таинственное омовение грехов, но и действительное освящение самого естества воды через погружение в нее Бога по плоти.

Уже в IV веке распространяется представление о воде, почерпнутой в праздник Богоявления, как об обладающей особой святостью. Иоанн Златоуст говорит:

«В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее в дом и хранят весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года остается неповрежденной и свежей».

Святая вода, освящаемая в праздник Богоявления, называется в церковном Уставе «великой святыней». Употреблять ее принято натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением. Вместе с тем, Церковь в случае необходимости не запрещает пить святую, даже крещенскую, воду в любое время суток, в том числе после вкушения пищи.

Сосуд с освященной водой всегда стоит в храме; верующие хранят богоявленскую воду в домах в течение всего года. Освященная на Богоявление вода используется для питья, для помазания больных мест, для окропления людей, храма, домов, различных предметов. В соответствии со словами чинопоследования она воспринимается как «нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, недугов исцеление».

Необходимо знать, что купание в освященных водоемах, прорубях на Крещение является лишь традицией, никакого очищения от грехов оно не несет и не является заменой Таинству Покаяния (Исповеди). В дни церковных праздников христиане стараются исповедоваться, участвовать в богослужениях и главном Таинстве Церкви – Святом Причащении.

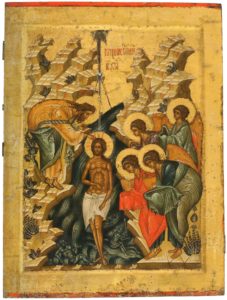

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ (19 января)

Крещение Господне, или Богоявление, — один из важнейших христианских праздников, установленный в честь события евангельской истории — крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей.

Крещение Господне, или Богоявление, — один из важнейших христианских праздников, установленный в честь события евангельской истории — крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей.

Описание события праздника дано у всех четырех Евангелистов. Когда приблизилось время Господу Иисусу Христу выйти на Свое общественное служение, Бог послал пророка Иоанна Крестителя с проповедью покаяния, чтобы приготовить еврейский народ к принятию ожидаемого Мессии: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Пророк Иоанн внушал евреям необходимость глубоко осознать неправильность своих поступков, осудить свою греховную жизнь и начать новую, основанную на заповедях Божиих. При этом, он настаивал, чтобы покаяние было искренним, всецелым, сопровождалось исправлением себя и добрыми делами.

Приходивших к нему и открыто исповедовавших свои грехи людей Предтеча крестил в реке Иордан. Крещение состояло в молитвенном погружении кающегося в воду, что символически означало очищение грехов. Крещение пророка Иоанна не было еще благодатным христианским крещением, но лишь приготовлением к нему.

Во время одной из проповедей Иоанна к нему на берег Иордана пришел Иисус Христос. Будучи безгрешным и чистым изначально, Господь не нуждался в крещении покаяния, однако по великому смирению Он принял крещение от Иоанна, чтобы «исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). Под «правдой» имеется в виду соблюдение заповедей Божиих и Его святой воли, и в то же время верность Бога обетованиям, данным ветхозаветным патриархам. То есть Крещение является составной частью домостроительства спасения, исполнением того Божественного замысла о спасении, который неизменен от начала времен. В Евангелии от Иоанна смысл крещения Господня раскрывает Иоанн Предтеча, говоря о себе, что он «для того пришел крестить в воде, чтобы Он (Мессия) явлен был Израилю» (Ин. 1:31).

Своим погружением в Иордан Господь освятил, преобразил, наполнил жизнью водное естество и с ним весь мир. Благодаря тому что Христос принял крещение в Иордане, стало возможным крещение «водою и Духом» — то есть таинство Крещения, которое открывает верующим вход в Церковь.

При крещении Спасителя также произошло великое чудо Богоявления. Впервые в истории человечества единый, всемогущий Бог, Творец неба и земли, явил Себя людям в Трех Лицах: Господь Иисус Своей плотью погрузился в воду, Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа, а голос Бога Отца говорил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:13–17). Поэтому в тропаре праздника Крещения говорится, что в этот день «Троическое явися (открылось) поклонение».

Вот как пишет об этом свт. Григорий Палама: когда Христос «крещается от Иоанна… и восходящему ему от воды отверзаются Ему небеса, и, вот, слышится тогда голос Отца… и как голубь, сходит на Него Дух Божий, являя присутствующим Свидетельствуемого свыше. И, таким образом, делается Он явным, как истинный Сын; делается явным и на небесах Отец, как истинный Отец; делается также явным и Дух Святый, происходящий по бытию от Отца, по естеству же на Сыне Отчем почивающий…»

Крещение Господне было также первым явлением Христа народу Израиля. До этого времени Иисус Христос жил в тиши Назарета, известный только жителям своего маленького города, как сын Марии и плотника Иосифа. Теперь же Христу исполнялось тридцать лет, и Он получал право, согласно еврейским законам, учить народ и называться «рабби» – наставником. Настало время явить Себя народу, а народу – услышать свидетельство о Нем, как о давно ожидаемом Мессии. Это и свершалось теперь на берегу Иордана. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики — апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы читаем, что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель остался крепок и отринул лукавого (так называют диавола).

Возникновение праздника Богоявления следует датировать не позднее III в. Первоначально он был посвящен Воплощению, Рождеству и Крещению Христовым; датой праздника было 6 января (19 января по новому стилю). В IV в. сначала на Западе, а к концу века и на Востоке праздник Рождества Христова выделяется в самостоятельное торжество; содержанием праздника Богоявления остается Крещение Господне. Первоначальное сочетание двух воспоминаний в одном празднике Богоявления сказалось в одинаковости структур праздников Крещения и Рождества Христова, а именно: в канун обоих праздников (навечерие) с утра совершаются Царские часы, после которых служится вечерня с Литургией святителя Василия Великого. Всенощные бдения под эти два праздника начинаются не вечерней, как обычно, но великим повечерием, на котором поется торжественное «С нами Бог».

На вечерне, совершаемой накануне Богоявления, читаются 13 паремий – отрывков из ветхозаветных книг. Причина такого большого количества паремий (обычно под праздники читается только три паремии) объясняется тем, что в древней церкви в этот день крестилось большое количество оглашенных. Таинство крещения совершалось в притворе храма во время чтения отрывков из Ветхого Завета. После крещения новокрещенные, в белых одеждах, со светильниками в руках входили в храм. Христиане же встречали их пением: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», что до сих пор принято петь на литургиях праздников Крещения и Рождества Христова.

В память о Крещении Спасителя в навечерие Богоявления и повторно в самый день праздника совершается великое освящение воды – один и тот же чин в оба этих дня.

Тропарь Крещению Господню

глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак Крещению Господню

глас 4

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.

ЕВАНГЕЛИЕ

В то время пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Чтение 18 января на всенощном бдении – Евангелие от Марка 1:9-11)

В то время приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Чтение 19 января на Литургии – Евангелие от Матфея 3:13-17)

АПОСТОЛ

Сын мой Тит, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. (Чтение 19 января на Литургии – Тит. 2:11-14; 3:4-7)

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА В НАШЕМ ХРАМЕ

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с невероятно радостным и прекрасным событием — Рождеством Господа и Спаса нашего Иисуса Христа! Врата Царствия Небесного открылись человеку, будем же достойны этой великой милости! Восхвалим нашего Творца, Его бесконечную любовь и заботу о нас!

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с невероятно радостным и прекрасным событием — Рождеством Господа и Спаса нашего Иисуса Христа! Врата Царствия Небесного открылись человеку, будем же достойны этой великой милости! Восхвалим нашего Творца, Его бесконечную любовь и заботу о нас!