Слово пастыря

Слово пастыря

Этот праздник, вместе с праздником Рождества, одновременно с которым он и отмечался в древности, свидетельствует о величайшей истине Божественного Откровения — о том, что Бог явился в мир. И не просто коснулся Духом Своим особо выдающихся, просвещенных людей, как то было в Ветхом Завете, но вошел в соприкосновение со всем родом человеческим, со всей природой, со всем космосом. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

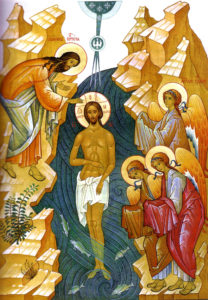

Крещение, или Богоявление Господне, православные празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает как пророк Иоанн Предтеча крестил Христа в реке Иордан.

История праздника

В день Крещения Господня мы вспоминаем историю из Евангелия, которая произошла после того, как пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, где иудеи традиционно совершали религиозные омовения, и начал проповедовать здесь народу о покаянии и крестить людей в водах. То, что тогда совершал над людьми Иоанн, не было таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом/

Народ верил пророчествам Предтечи, многие крестились. Так продолжалось долгое время, и вот однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна крестить и Его. Пророк был удивлен до глубины души, вот как описывает этот эпизод Евангелие от Матфея: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3:14-17).

Так Господь засвидетельствовал, что Иисус не только Сын Человеческий, но еще и Сын Божий. Кроме того, крещение стало первым явлением Христа народу Израиля. Поэтому праздник имеет и второе название — Богоявление. Именно после этого за Христом последовали первые ученики — апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп и Нафанаил. Но Христос не сразу начал свою проповедь: в двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы читаем, что после крещения Спаситель на некоторое время в одиночестве удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни. Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель отринул лукавого. Лишь после этого Христос вновь вернулся к народу, чтобы продолжить Свое служение.

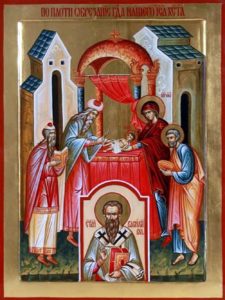

Великий праздник Обрезания Господня отмечается в Православной Церкви в память о событии, описанном в Евангелии от Луки. На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус ветхозаветному закону, принял установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками. Этот обряд был настолько священный, что его можно было проводить даже в субботу, когда по закону запрещалось выполнять все иные занятия, не являвшиеся крайне необходимыми.

Великий праздник Обрезания Господня отмечается в Православной Церкви в память о событии, описанном в Евангелии от Луки. На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус ветхозаветному закону, принял установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками. Этот обряд был настолько священный, что его можно было проводить даже в субботу, когда по закону запрещалось выполнять все иные занятия, не являвшиеся крайне необходимыми. Святитель Макарий родился около 1482 года в Москве в семье благочестивых родителей. При крещении был наречен во имя Архистратига Михаила.

Святитель Макарий родился около 1482 года в Москве в семье благочестивых родителей. При крещении был наречен во имя Архистратига Михаила. В

В  Возлюбленные во Христе братия и сестры! В нынешнее воскресенье Святая Церковь предложила нам Евангельское чтение о чудесном исцелении Господом нашим Иисусом Христом одной несчастной скорченной женщины. Однажды, по Своему обыкновению, вошел Господь в субботу в иудейскую синагогу и стал проповедовать там слово Божие. И увидел женщину, которая восемнадцать лет страдала тяжким недугом немощи, – она была скорчена и не могла выпрямиться. Господь сжалился над нею и, подозвав ее к Себе, сказал: Женщина! ты освобождаешься от недуга твоего (Лк.13:12). И Он возложил на нее руки Свои, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

Возлюбленные во Христе братия и сестры! В нынешнее воскресенье Святая Церковь предложила нам Евангельское чтение о чудесном исцелении Господом нашим Иисусом Христом одной несчастной скорченной женщины. Однажды, по Своему обыкновению, вошел Господь в субботу в иудейскую синагогу и стал проповедовать там слово Божие. И увидел женщину, которая восемнадцать лет страдала тяжким недугом немощи, – она была скорчена и не могла выпрямиться. Господь сжалился над нею и, подозвав ее к Себе, сказал: Женщина! ты освобождаешься от недуга твоего (Лк.13:12). И Он возложил на нее руки Свои, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Священномученик Климент – один из мужей апостольский, четвертый епископ (папа) Рима родился в очень знатной семье, состоявшей в родстве с императорской фамилией. Будучи разлучен в младенчестве с родителями и братьями, он вырос среди чужих людей. Как и все знатные римские юноши, Климент получил блестящее образование, но светские науки его не увлекали. Едва став совершеннолетним, он покидает Рим. В Святую Землю, в Палестину, где жил и страдал Христос и проповедуют его апостолы – вот куда влечет юного Климента.

Священномученик Климент – один из мужей апостольский, четвертый епископ (папа) Рима родился в очень знатной семье, состоявшей в родстве с императорской фамилией. Будучи разлучен в младенчестве с родителями и братьями, он вырос среди чужих людей. Как и все знатные римские юноши, Климент получил блестящее образование, но светские науки его не увлекали. Едва став совершеннолетним, он покидает Рим. В Святую Землю, в Палестину, где жил и страдал Христос и проповедуют его апостолы – вот куда влечет юного Климента. Ведение во храм Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых церковных праздников, отмечается ежегодно 4 декабря (21 ноября по старому стилю). В этот день православные христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь – Деву Марию – в Иерусалимский Храм, чтобы посвятить ее служению Богу.

Ведение во храм Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых церковных праздников, отмечается ежегодно 4 декабря (21 ноября по старому стилю). В этот день православные христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь – Деву Марию – в Иерусалимский Храм, чтобы посвятить ее служению Богу.

«Возлюбиши ближняго твоего якоже сам себе» (Лк. 10:27).

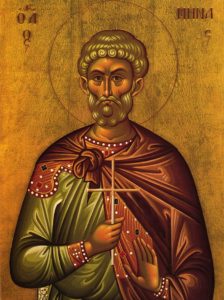

«Возлюбиши ближняго твоего якоже сам себе» (Лк. 10:27). Великомученик Мина – один из наиболее почитаемых и любимых святых в Египте, в Греции и на Кипре, где ему посвящены многие храмы и монастыри, его часто призывают верующие в своих молитвах и получают скорую помощь.

Великомученик Мина – один из наиболее почитаемых и любимых святых в Египте, в Греции и на Кипре, где ему посвящены многие храмы и монастыри, его часто призывают верующие в своих молитвах и получают скорую помощь.